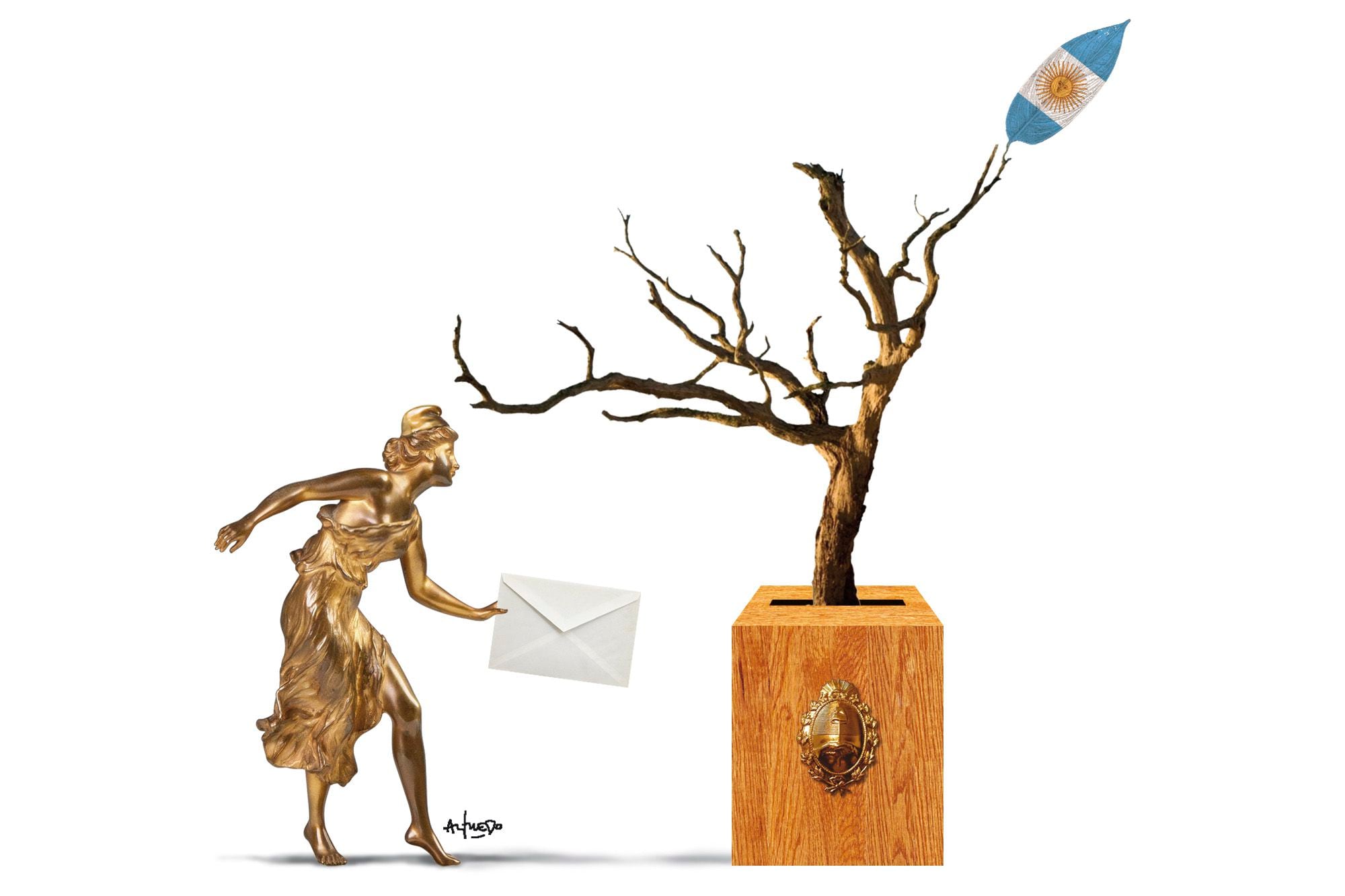

La duda existencial de los argentinos

La sociedad entra en la recta final de un larguísimo proceso electoral totalmente desconcertada. La abruman cinco dudas centrales: ¿quién va a ganar?, ¿qué versión del ganador veremos una vez...

La sociedad entra en la recta final de un larguísimo proceso electoral totalmente desconcertada. La abruman cinco dudas centrales: ¿quién va a ganar?, ¿qué versión del ganador veremos una vez que se sepa quién es?, ¿qué medidas van a tomar?, ¿cómo la van a afectar en lo personal esas medidas? Ante esa parafernalia de interrogantes, hoy de respuesta imposible, emerge en muchos la quinta duda elemental y dilemática: ¿qué hacer?

Así como durante meses buscó huir de la política, hoy no puede escapar de ella. Es el tema que domina la conversación pública y la privada. El país entró en pausa hasta que el 19 de noviembre se defina de una buena vez esa fuente inagotable de incertidumbre, miedo y ansiedad. “Todos quieren esperar a ver qué pasa”. “Vivir así no es vivir”. “Es un día a día, pasan cosas todo el tiempo”. “Me preocupa que una noticia es peor que la otra”, “A mí me genera incertidumbre mi futuro”. “Todo lo que pasó fue raro, estoy mareado, ahora no sé a quién votar”. “Tengo miedo”. “Estoy decepcionada”. “No me gusta A, ni loco lo voto”. “No me gusta B, ni ahí lo voto”. “Me siendo defraudada”. “Es indignante lo que han hecho”.

Para algunos, si gana A “se puede descontrolar todo”, y para otros, si gana B, también. Para la inmensa mayoría, la economía del país “está mal, y estará peor”, “vamos en declive”, “no hay precios de nada”, “es un desastre”, “la pérdida de poder adquisitivo es terrible” y “el año que viene, gane quien gane, va a ser igual o peor”.

Estas son apenas algunas conclusiones y un puñado de citas ilustrativas del humor social con el que nos encontramos en nuestro último relevamiento cualitativo basado en 10 focus groups de 2 horas cada uno coordinados por un equipo de sociólogos y antropólogos. Incluyó ciudadanos de 18 años en adelante, de todas las clases sociales, en una muestra representativa de las principales ciudades del país. Concluimos el trabajo de campo el jueves 2 de noviembre.

El diccionario de Oxford define dilema como una “situación difícil o comprometida en que hay varias posibilidades de actuación y no se sabe cuál de ellas escoger porque ambas son igualmente buenas o malas”. El diccionario de la RAE agrega, además, la idea de “duda o disyuntiva”. Y la definición conceptual de un dilema cierra el concepto con la idea de que son dos alternativas mutuamente excluyentes en las que cada una por definición anula la contraria, y en las que se debe decidir sin tener claro qué es lo más aceptable.

Como pocas veces en la historia reciente, los argentinos se enfrentan a una decisión dilemática, dado que, si bien hay un puñado de convencidos en cada una de las opciones, existe una proporción demasiado significativa de los electores que se encuentra atrapada en una maraña de dudas.

Como pocas veces en la historia reciente, los argentinos se enfrentan a una decisión dilemática

Las dudas existenciales y dilemáticas han acompañado a los seres humanos desde tiempos inmemoriales. Resultan una consecuencia natural de su condición de seres inacabados, siempre en formación y mutación. La capacidad para actuar sobre la realidad e intentar modificarla, en muchos casos con éxito y en otros con rotundos fracasos, es la fuente y la génesis del progreso y el largo recorrido del Homo sapiens.

Lo que el filósofo español José Antonio Marina define en su más reciente ensayo como “el deseo interminable”. Esa flecha que nos impulsa indefinidamente hacia el futuro motorizados por tres grandes fuerzas universales a nuestra especie: el deseo de bienestar, el deseo de vinculación social y el deseo de afirmación del yo. Kant lo llamó la “insociable sociabilidad”, expresando así la tensión existente entre la necesidad de pertenencia y contención grupal, por un lado, junto con la vocación por el dominio del devenir colectivo y la satisfacción de las más profundas ansias y expectativas individuales.

Shakespeare lo puso en las palabras de Hamlet, ese príncipe dinamarqués atribulado por la ambigüedad: “Ser o no ser, esa es la cuestión. ¿Cuál es más digna acción del ánimo, sufrir los tiros penetrantes de la fortuna injusta u oponer los brazos a este torrente de calamidades y darles fin con atrevida resistencia? Morir es dormir. ¿No más? ¿Y por un sueño, diremos, las aflicciones se acabaron y los dolores sin número, patrimonio de nuestra débil naturaleza? Este es un término que deberíamos solicitar con ansia. Morir es dormir... y tal vez soñar”.

Puesto en términos contemporáneos, y a riesgo de simplificar demasiado: ¿qué nutriente permite una mejor vida?, ¿acomodarse a las condiciones del contexto a pesar de sus efectos adversos y seguir viviendo del mejor modo posible, o atreverse a pelear con él aun a riesgo de perderlo todo, incluso la propia vida? Es decir, aceptar la realidad y fluir con ella, o procurar torcer su devenir sobre la base de la fuerza de voluntad.

La filosofía estoica, que no casualmente se ha puesto de moda a nivel global en estos tiempos pospandémicos de cicatrices dolorosas, incertidumbres múltiples y angustias desbordadas, es una filosofía de la moderación, la prudencia y la sensatez. Esa filosofía conecta con una demanda latente de las personas luego de haber atravesado el vértigo propio de las situaciones límite: tranquilidad, serenidad, previsibilidad. Por eso los libros que la explican no paran de vender, del mismo modo que sus máximas circulan por doquier en redes como X.

Epícteto, quien fue uno de sus tres grandes referentes, junto con Séneca y Marco Aurelio, promovía una enseñanza que muchos ven como una gran sabiduría y que otros critican por esconder detrás de bellas palabras un acto de cobardía. Su gran legado histórico y filosófico se vincula justamente con la tensión entre la realidad y la voluntad, es decir, el citado dilema de Hamlet.

Él dijo, entre otras cosas, según quedó asentado en el Enquiridión o Manual de vida, una recopilación de sus ideas escrita por uno de sus discípulos: “Solo hay una manera de alcanzar la felicidad y es dejar de preocuparse por cosas que están más allá del poder o de nuestra voluntad”. Algo que hace sentido con la consiguiente concepción: “No hay más que una forma de tranquilidad mental y felicidad, y eso es no tomar las cosas externas como propias”. Para todo ello, naturalmente, debía primero aplicarse otra de sus grandes máximas: “La riqueza no consiste en tener grandes posesiones, sino en tener pocos deseos”.

Lógicamente, las enseñanzas de este filósofo griego que vivió hace 20 siglos pueden a su vez matizarse según el modo en que cada quien calibre qué está al alcance de su voluntad y qué le es distante.

Como bien dijo Steve Jobs en uno de los mejores avisos publicitarios de la historia, aquel que en 1997 marcaría su regreso triunfal a Apple, “solo las personas que están lo suficientemente locas para creer que pueden cambiar el mundo son las que lo hacen”. Lo que para algunos es un sinsentido, para otros es una motivación, una forma de ser y, en el fondo, el núcleo de su pulsión vital. Él fue uno de ellos, obviamente, y con esa publicidad lo dijo sin decirlo, al ponerse a la altura de Albert Einstein, Thomas Alva Edison, Bob Dylan, Richard Branson, Muhamad Alí o Pablo Picasso. Hoy integrarían ese selecto grupo Elon Musk, Jeff Bezos o Marc Zuckerberg, entre tantísimos otros.

El punto es que no se trata tanto de cambiar el mundo, algo que de modo inevitable está acotado a muy pocos, sino de delimitar cuál es el mundo que a cada uno le interesa modificar. Para algunos no es más que el privado, el personal, el familiar. Para otros el escolar, el barrial, el del club, el de la comunidad en la que viven. Mientras que obviamente existen quienes tienen ambiciones mayores y pretenden transformar ciencias, disciplinas, modos de hacer, culturas o países.

La horizontalidad que trajeron las redes sociales hizo que lo que en el pasado podía lucir quijotesco hoy sea una fuente de inspiración y motivación para millones de personas que sienten que con un clic, un like o un posteo están siendo parte de esas luchas que se escriben con mayúsculas y que antaño estaban limitadas únicamente a los verdaderamente excepcionales.

El reconocido sociólogo francés Robert Castel sintetizó esta dualidad de anhelos, alcances y voluntades alrededor de una problemática creciente en las sociedades capitalistas contemporáneas donde prima la libertad y, por ende, la responsabilidad individual.

Al haber cada vez más espacio para que cada cual bregue por su destino, por naturaleza, algunos son mejores y más hábiles que otros. Es por ello, que, desde su perspectiva, la seguridad pasó a ser un fuerte factor condicionante de las decisiones personales.

En su ensayo La inseguridad social: ¿qué es estar protegido?, publicado en 2003, desarrolla la tesis de los dos tipos de seguridades/inseguridades que cruzan a los colectivos sociales y sus integrantes. Por un lado, “la inseguridad civil”, vinculada con los temores y las protecciones relacionadas con los derechos individuales, las libertades, la propiedad privada y la preservación de ciertas reglas básicas de convivencia. Es decir, la capacidad de tener condiciones estables en el entorno y el poder moverse en él con fluidez. Por otro lado, igualmente relevante e influyente, Castels describe “la inseguridad social”. Allí priman las cuestiones más cercanas y primarias, como el empleo, la capacidad de sustento, las garantías para el futuro. Se está hablando aquí del ámbito estrictamente personal, privado, intramuros.

En su mirada, los ciudadanos que viven en Estados democráticos basculan en busca de una o la otra, acorde con las circunstancias. La histórica tensión humana entre libertad y seguridad, de la que habló el sociólogo polaco Zygmunt Bauman a lo largo de toda su obra. Su sabia conclusión, expresada en una entrevista que diera a Al Jazeera en 2016, poco tiempo antes de su muerte, cuando ya tenía 90 años, fue que “seguridad sin libertad es esclavitud, así como libertad sin seguridad es caos”, y que, por lo tanto, “un equilibrio entre ambas es lo ideal”.

Estas son las dudas que hoy aquejan a los argentinos: ¿qué es más seguro?, ¿qué es más peligroso?, ¿qué me produce más miedo?, ¿qué me tranquiliza más?, ¿hasta dónde llega mi voluntad de intervenir en la realidad?, ¿y mi capacidad para hacerlo?, ¿priorizo lo colectivo?, ¿priorizo lo individual?, ¿son realmente separables ambos mundos?

Para algunos, la respuesta es obvia y evidente, pero para muchos otros, demasiados, todas esas inquietudes tienen respuestas vagas, difusas, contradictorias.

A quienes tienen todo decidido les cuesta entenderlo. Pero es necesario comprender que millones de argentinos todavía no tienen para nada claro cuál de las dos alternativas representa qué cosa. Sobre todo, porque en cada una vislumbran a su vez dos caras posibles: una moderada y una extrema.

Esas preguntas, que una y otra vez invaden su consciencia, esconden en el fondo una duda existencial que es la trampa de todo dilema: ¿qué hacer? Y un riesgo inherente, angustiante, atemorizante, paralizante: ¿y si me equivoco?

Fuente: https://www.lanacion.com.ar/economia/la-duda-existencial-de-los-argentinos-nid13112023/