La saga silenciosa de un maestro del ensayo a la sombra de Borges

Este año se conmemora una década del silencioso, casi inadvertido fallecimiento del escritor argentino José Edmundo Clemente. En medio de un furor “borgesco” (si se me permite el neologismo)...

Este año se conmemora una década del silencioso, casi inadvertido fallecimiento del escritor argentino José Edmundo Clemente. En medio de un furor “borgesco” (si se me permite el neologismo), que incluyó hasta un “Borgespalooza”, el nombre de Clemente aparece como una mención marginal, en tanto se lo recuerda como el vicedirector de la Biblioteca Nacional durante la dirección de Borges, entre 1955 y 1973. No es necesaria demasiada perspicacia para darse cuenta de que, sin el apoyo de un bibliotecario profesional, como lo era Clemente, Borges no habría podido sostenerse en ese cargo durante tanto tiempo. Tampoco que la carrera internacional del autor de El Aleph, así como toda su obra literaria de los años 60, no habría sido posible de haber tenido que dedicarse a los quehaceres diarios de la gestión administrativa, actividad para la que no solo no estaba dotado, sino que tenía en su creciente ceguera un obstáculo difícilmente salvable. Sin embargo, Clemente fue mucho más que el báculo invisible de ese Borges que la llamada Revolución Libertadora entronizó, por gestión de Victoria Ocampo, en una posición a la que en principio se negó por preferir la más modesta Biblioteca Miguel Cané (lo que le valió, como se sabe, un improperio de la escritora). Entre otras cosas que lo unen a Borges, fue el promotor de que Emecé comenzara a publicar sus obras completas divididas en tomos separados, cuando todavía el sello no se arriesgaba a una compilación integral.

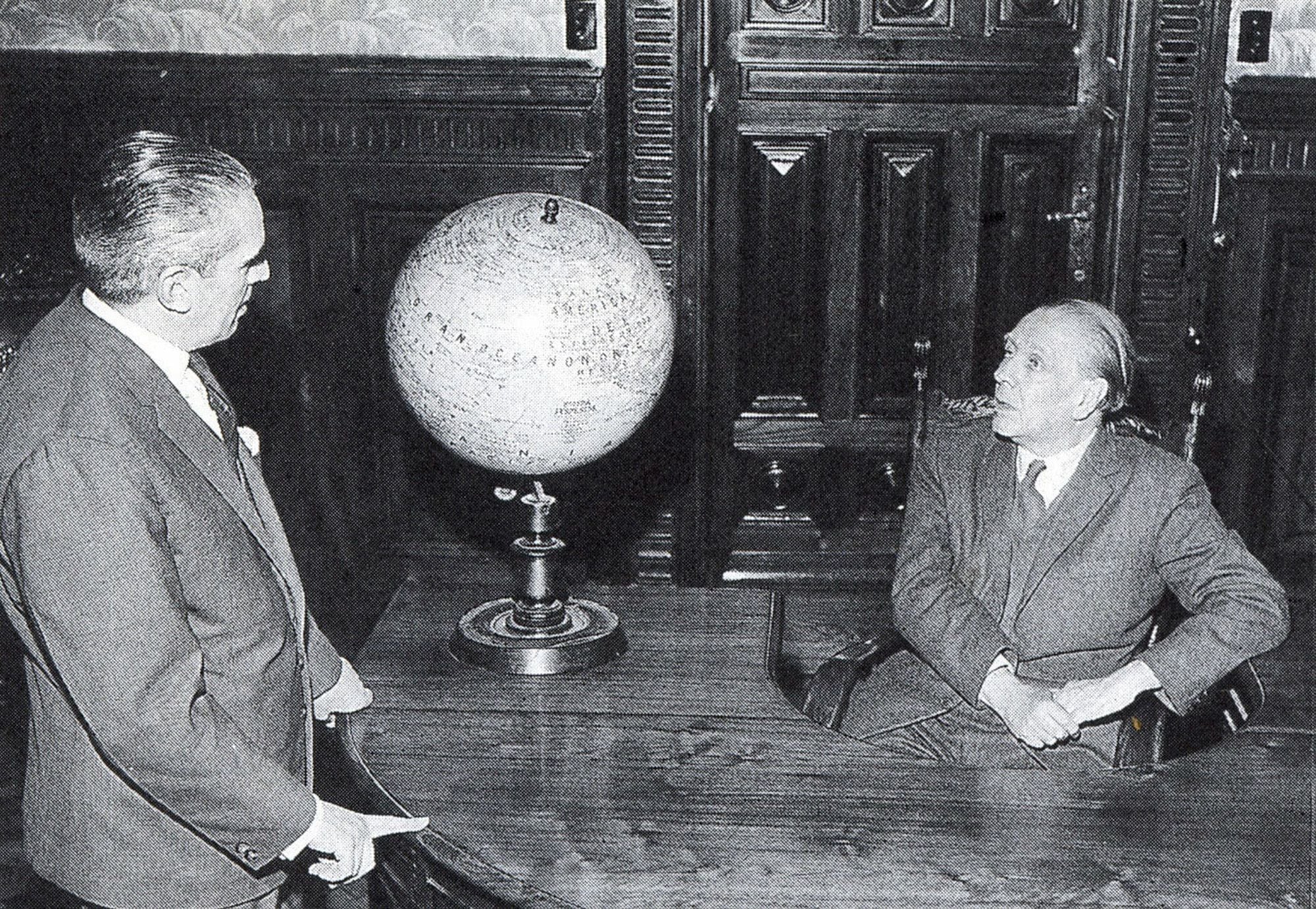

Clemente y Borges se conocían desde antes de su aventura bibliotecaria: en 1952 publicaron un libro juntos, El lenguaje de Buenos Aires

Nacido en Salta en 1918 en el seno de una familia muy pobre de nueve hermanos por parte de madre, José Edmundo Clemente llegó a Buenos Aires a los diez años. Su vocación literaria, combinada con la necesidad económica, lo determinó, luego de su paso por la carrera de Filosofía, a especializarse como bibliotecario, una actividad entonces con razonables perspectivas laborales, aunque por estar cerca de los libros Clemente desechó otros trabajos en los que ganaba hasta tres veces más. Con el tiempo llegó a ocupar distintos cargos públicos: fue director general de Cultura durante el gobierno de Illia; tras el alejamiento de Borges y derrocada Isabel Perón dirigió la Biblioteca Nacional, estuvo al frente del Fondo Nacional de las Artes y fue subsecretario de Cultura de la Provincia de Buenos Aires. Es que Clemente había formado a su vez una familia grande junto a una esposa, de origen alemán, que se enamoró de este salteño moreno varios años mayor que ella. Fruto de esa unión, entre otros, son dos hijos hoy dedicados a la cultura: Jorge, poeta y creador con María Esther Vázquez de la Fundación Victoria Ocampo, y Diego, compositor e intérprete de amplia trayectoria en la música folklórica.

Clemente y Borges se conocían desde antes de su aventura bibliotecaria: en 1952 publicaron un libro juntos, El lenguaje de Buenos Aires, consistente en seis ensayos, de los cuales firman equitativamente tres cada uno. Para ese entonces, Clemente ya tenía en su haber un libro doblemente premiado: Estética del lector, de 1950. Luego su vocación literaria se volcaría al ensayo, género del que llegó a ser un verdadero maestro. Basta para comprobarlo con leer Estética del contemplador, El ensayo, Los temas esenciales de la literatura, Historia de la soledad o muy especialmente los dos libros que le dedicó a la metáfora. Y es que Clemente era un maestro de esta herramienta esencial de la producción poética, pese a no haber sido nunca un poeta en sentido estricto: en esta materia, al menos en el plano teórico, sin duda fue mucho más lejos que Borges en su famoso ensayo sobre las Kenningar. Solo en una ocasión y ya a una edad avanzada, Clemente se desvió del género ensayístico para abordar el cuento en el volumen El tercer infierno. En el plano filosófico, adhirió al vitalismo, la particular visión del existencialismo que sostuvo Ortega y Gasset, a quien le dedicó un libro: Estética de la razón vital.

Clemente luchó desde fines de los años 50 porque la Argentina tuviera una biblioteca moderna, a la altura de sus pares en el mundo desarrollado

En cuanto a su estilo, Clemente construyó uno propio, evidente para quien haya leído con atención al menos un libro suyo: la frase elegante, desarrollada, integrada a párrafos que remata con frases muy cortas, a menudo reiteradas con alguna variante: la fuerza de la conclusión anafórica. Sus últimos aportes, Guía de lecturas informales y Vigencia de Homero, representan sendos ejemplos no solo de su vasta cultura, sino también de su capacidad para transmitirla de manera sencilla y recurriendo a un humor no exento de ironía. En 1993, la Academia Argentina de Letras reconoció estas virtudes y lo eligió para sumarlo a la institución.

Con todo, y al margen de sus méritos literarios, la figura de Clemente se agranda ante los frutos de su tesonera capacidad de gestión. A Clemente se le debe, nada más ni nada menos, que el actual edificio de la Biblioteca Nacional. Merece conocerse que, a poco de asumir sus cargos, Borges y Clemente advirtieron las falencias del edificio de la calle México, concebido a principios del siglo XX para la Lotería Nacional. Pero mientras Borges deseaba mantener esa sede, acaso porque allí estuvo Paul Groussac, su admirado antecesor ciego, Clemente luchó desde fines de los años 50 porque la Argentina tuviera una biblioteca moderna, a la altura de sus pares en el mundo desarrollado. Para eso no solo fundó, a un año de asumir el cargo, la Escuela de Bibliotecarios, sino que movió cielo y tierra por obtener un predio, que finalmente fue el que ocupaba la antigua residencia presidencial, en Avenida del Libertador y Agüero. Propuso que el proyecto previera depósitos a nivel subterráneo, a fin de evitar riesgos estructurales por el peso de los libros, y que se diseñara un edificio moderno y funcional como el que finalmente concibió Clorindo Testa.

Clemente fue uno de los que propuso que se armara una Feria del Libro en serio, anual y en un espacio exclusivo; el germen del evento que hoy todos conocemos

Cuando la Biblioteca se inauguró, en 1993, luego de 35 años de lucha, a Clemente apenas se le reconoció públicamente haber salvado un árbol del predio. Injusticia que en parte quedó reparada con la publicación de un extenso diálogo que mantuvo con Oscar Sbarra Mitre, opúsculo que describe la hazaña de sostener un proyecto durante tantos años y con tantos gobiernos distintos. Sin duda hoy, al lado del nombre de Mariano Moreno, podría estar el de José Edmundo Clemente.

Atravesada de gobiernos civiles y militares, la trayectoria vital de Clemente debió armarse de paciencia y valentía para lograr algunos otros objetivos. En los convulsionados comienzos de los años 70, las primeras ferias del libro se realizaban en calles y plazas. Los militares querían desalojar las mesas, las veían como sospechosas; Clemente fue uno de los que propuso, en cambio, que se armara una Feria del Libro en serio, anual y en un espacio exclusivo; el germen del evento que hoy todos conocemos. También en la naciente democracia, convenció, con la verdad histórica en la mano, a ciertos sectores rancios del clero –entre ellos a monseñor Plaza– a que no se opusieran a que se filmara Camila por considerarla hostil a la Iglesia. Como retribución por este hecho que hoy nadie conoce, los Clemente recibieron una caja de chocolates suizos de parte de la familia Bemberg. Para la cultura francesa, Clemente fue quien pudo descifrar la historia que relatan los vitrales de la Catedral de Chartres; la resolución del enigma está en uno de sus libros sobre la metáfora y le valió el reconocimiento del gobierno francés, con la firma de De Gaulle.

La última obra que publicó María Esther Vázquez, La memoria de los días, abre con un capítulo dedicado a José Edmundo Clemente. Fue Clemente quien le franqueó a la autora el acceso al mundo de la literatura, al darle su primer trabajo en el área de Extensión Cultural de la Biblioteca Nacional. Gracias a Clemente, Vázquez no solo conoció a Borges, sino también a quien sería su marido, el poeta Horacio Armani. Me pregunto cuántas personas más habrán cambiado sus vidas gracias a la generosidad de este bibliotecario que la historia cultural argentina no termina de valorar adecuadamente. Concluyo con un testimonio en primera persona: quien esto firma se inició en el periodismo cultural gracias a un ya provecto de José Edmundo Clemente, que dirigía, a comienzos de los años 90, el suplemento cultural del diario La Prensa. Allí, junto a la legendaria Enriqueta Muñiz (quien había sido clave para que Rodolfo Walsh publicara Operación Masacre), y con su coterráneo Jorge Calvetti todavía en la redacción, Clemente había concebido una “página abierta”, en la que también colaboraba su hijo Jorge en la selección de los trabajos, y que abría un espacio a quienes entonces éramos parte de las nuevas generaciones. Al agradecer mi primer texto publicado, descubrí que con Clemente se podía hablar de casi todo: de música, de literatura, de pintura, de política. La última vez que lo vi me dedicó Historia de la soledad, un libro suyo que recorre el olvido en que cayeron muchos inventores de artefactos esenciales para la vida práctica del hombre; un olvido que él relaciona sugestivamente con la soledad, casi como una metáfora de sus propias, intransferibles vivencias.